Face à la prolifération des réformes législatives et réglementaires, les professionnels du droit doivent maîtriser l’interprétation des nouveaux textes légaux. Cette compétence fondamentale exige une méthodologie rigoureuse adaptée aux spécificités du droit contemporain. Entre traditions herméneutiques et innovations méthodologiques, le juriste moderne navigue dans un univers textuel complexe où chaque mot peut avoir des répercussions considérables. L’enjeu est majeur : garantir la sécurité juridique tout en permettant l’adaptation du droit aux réalités sociales changeantes. Examinons les principes directeurs, méthodes et défis qui structurent cette discipline au cœur de la pratique juridique.

Les fondements classiques de l’interprétation juridique

L’interprétation des textes légaux s’enracine dans une tradition séculaire qui a façonné notre approche moderne. Les méthodes d’interprétation classiques constituent le socle sur lequel repose l’analyse juridique contemporaine. Portalis, l’un des rédacteurs du Code civil français, affirmait déjà en 1804 que « les lois ne peuvent prévoir tous les cas » et qu’il appartient au juge de les interpréter avec sagesse.

La méthode littérale ou exégétique, représente l’approche primordiale et privilégie le sens ordinaire des termes employés par le législateur. Cette méthode postule que le texte contient en lui-même sa propre signification. La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe en affirmant qu’il n’y a pas lieu d’interpréter ce qui est clair. Cette approche s’appuie sur l’adage latin « in claris non fit interpretatio« , signifiant que ce qui est clair n’a pas besoin d’interprétation.

Parallèlement, la méthode téléologique cherche à identifier la finalité poursuivie par le législateur. Elle invite l’interprète à s’interroger sur l’objectif de la norme pour en déterminer la portée exacte. La jurisprudence du Conseil constitutionnel illustre cette approche lorsqu’il recherche l’intention du constituant pour déterminer le sens précis d’une disposition constitutionnelle.

Les outils traditionnels du juriste interprète

Pour réaliser cette délicate mission d’interprétation, le juriste dispose d’outils méthodologiques éprouvés:

- Les travaux préparatoires (débats parlementaires, exposés des motifs)

- Les circulaires d’application et travaux ministériels

- La doctrine juridique et commentaires savants

- Les décisions jurisprudentielles antérieures

Ces ressources permettent de contextualiser le texte et d’en saisir les nuances. Ainsi, lorsque le législateur adopte la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, l’examen des débats parlementaires révèle la volonté d’équilibrer protection sanitaire et maintien de l’activité économique, éclairant l’interprétation de dispositions ambiguës.

La méthode systémique constitue un autre pilier fondamental. Elle invite à interpréter une disposition en la replaçant dans son contexte normatif global. Un texte ne peut être compris isolément mais doit être analysé à la lumière de l’ensemble du corpus juridique auquel il appartient. Cette approche garantit la cohérence de l’ordre juridique et prévient les contradictions interprétatives.

La tradition juridique française a longtemps privilégié une vision légaliste où le juge était considéré comme « la bouche de la loi » selon la formule de Montesquieu. Cette conception a progressivement évolué vers une reconnaissance du rôle créateur de l’interprète, notamment judiciaire. La jurisprudence est devenue une source indirecte mais fondamentale du droit, complétant et précisant les textes légaux.

L’évolution contemporaine des méthodes interprétatives

L’interprétation juridique moderne s’est considérablement transformée sous l’influence de divers facteurs sociaux, technologiques et institutionnels. Les méthodes traditionnelles se voient complétées par des approches novatrices qui répondent aux défis d’un droit en mutation constante.

L’approche pragmatique gagne du terrain dans la pratique interprétative actuelle. Elle s’intéresse aux conséquences pratiques des différentes interprétations possibles et privilégie celle qui produit les effets les plus souhaitables ou équitables. Le Conseil d’État français illustre cette tendance lorsqu’il adopte une interprétation téléologique des textes administratifs en tenant compte de leur impact concret sur les administrés et le fonctionnement des services publics.

La méthode comparatiste s’impose comme un outil incontournable face à l’internationalisation du droit. Elle consiste à éclairer l’interprétation d’un texte national par référence aux solutions adoptées dans d’autres systèmes juridiques confrontés à des problématiques similaires. Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte de l’Union européenne où les directives doivent être transposées et interprétées de manière harmonieuse dans les différents États membres.

L’impact du numérique sur l’interprétation juridique

La révolution numérique transforme profondément les pratiques interprétatives :

- Les bases de données juridiques permettent un accès instantané à la jurisprudence

- Les outils d’analyse textuelle facilitent l’identification des précédents pertinents

- Les algorithmes prédictifs suggèrent des interprétations probables

- Les plateformes collaboratives favorisent le partage d’analyses entre juristes

Ces innovations technologiques démocratisent l’accès aux ressources interprétatives mais soulèvent de nouvelles questions. L’interprète doit désormais naviguer dans une masse documentaire considérable et développer des compétences en matière de hiérarchisation et d’évaluation critique des sources. La légistique, science de la rédaction des textes juridiques, évolue pour intégrer ces nouvelles réalités numériques.

L’émergence du droit souple (soft law) constitue un autre défi interprétatif majeur. Ces instruments non contraignants (recommandations, lignes directrices, chartes) jouent un rôle croissant dans la régulation de nombreux secteurs. Leur valeur normative ambiguë complique la tâche de l’interprète qui doit déterminer leur articulation avec le droit « dur ». L’Autorité des Marchés Financiers publie ainsi régulièrement des recommandations qui, sans être formellement obligatoires, orientent fortement les pratiques des acteurs financiers et l’interprétation des textes réglementaires.

La montée en puissance des autorités administratives indépendantes modifie le paysage interprétatif. Ces instances spécialisées développent leurs propres doctrines d’interprétation des textes relevant de leur domaine de compétence. La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) joue ainsi un rôle déterminant dans l’interprétation du RGPD et des lois relatives à la protection des données personnelles, créant un corpus interprétatif qui fait autorité auprès des praticiens.

Les défis spécifiques posés par les nouveaux textes légaux

Les textes juridiques contemporains présentent des caractéristiques qui complexifient considérablement leur interprétation. La multiplication des sources normatives, leur technicité croissante et l’accélération du rythme des réformes créent un environnement particulièrement exigeant pour les juristes interprètes.

L’inflation législative constitue un défi majeur. Le volume des textes produits chaque année par le législateur ne cesse d’augmenter, rendant difficile l’appréhension exhaustive du cadre normatif. Cette profusion textuelle génère des risques accrus d’incohérences, de contradictions et de lacunes que l’interprète doit résoudre. Le Conseil d’État dénonce régulièrement cette situation dans ses rapports annuels, pointant les risques pour la sécurité juridique et l’intelligibilité du droit.

La technicité des textes contemporains pose un défi supplémentaire. Les lois abordent des domaines de plus en plus spécialisés (biotechnologies, finance algorithmique, cybersécurité) qui requièrent des connaissances extrajuridiques pour être correctement interprétés. Le juriste doit souvent s’appuyer sur des expertises scientifiques ou techniques pour saisir pleinement la portée des dispositions légales. La récente loi Bioéthique du 2 août 2021 illustre cette complexité en mobilisant des concepts médicaux et éthiques sophistiqués.

L’interprétation face aux normes transitoires et expérimentales

Les nouveaux modes de production normative complexifient l’exercice interprétatif:

- Les lois expérimentales à durée limitée

- Les dispositifs transitoires complexes

- Les mécanismes d’entrée en vigueur différée

- Les dispositions conditionnelles

Ces innovations législatives visent à introduire plus de souplesse dans le droit mais créent des zones d’incertitude interprétative. Comment appliquer une disposition expérimentale dont l’évaluation n’est pas achevée ? Quelle valeur accorder aux interprétations formulées pendant la phase transitoire ? Ces questions inédites exigent une adaptation des méthodes classiques.

L’européanisation et l’internationalisation du droit constituent un autre facteur de complexification. L’interprète doit désormais articuler les textes nationaux avec les normes européennes et internationales dans une logique de pluralisme juridique. La Cour de Justice de l’Union Européenne et la Cour Européenne des Droits de l’Homme développent leurs propres méthodes interprétatives qui s’imposent aux juridictions nationales. Cette pluralité d’approches peut générer des tensions interprétatives que le juriste doit résoudre.

La rédaction même des textes contemporains pose des défis spécifiques. On observe une tendance à l’utilisation de concepts flous, de standards juridiques indéterminés et de clauses générales qui confèrent une marge d’appréciation considérable à l’interprète. Des notions comme la « bonne foi« , l' »intérêt de l’enfant » ou le « développement durable » nécessitent un travail interprétatif approfondi pour être opérationnalisées dans des situations concrètes.

Les objectifs à valeur constitutionnelle et les principes directeurs qui imprègnent de nombreux textes récents renforcent cette tendance à l’abstraction. L’interprète doit transformer ces orientations générales en règles applicables, ce qui implique des choix interprétatifs délicats et potentiellement controversés.

Le rôle des juridictions dans la construction du sens

Les tribunaux occupent une place centrale dans le processus d’interprétation des textes légaux. Leur mission ne se limite pas à l’application mécanique de la loi mais inclut un véritable travail herméneutique qui précise, complète et parfois réoriente le sens des dispositions législatives.

Les juridictions suprêmes exercent une influence déterminante sur l’interprétation juridique. La Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel développent des doctrines interprétatives qui font autorité et orientent la pratique de l’ensemble des acteurs juridiques. Leurs décisions construisent progressivement un corpus interprétatif qui encadre l’application des textes nouveaux et garantit une certaine prévisibilité juridique.

La technique des réserves d’interprétation illustre parfaitement ce pouvoir créateur. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une disposition conforme à la Constitution « sous réserve » qu’elle soit interprétée d’une certaine manière, il fixe autoritairement le sens du texte et limite les interprétations alternatives. Cette technique permet de sauver la validité formelle du texte tout en en modulant substantiellement la portée.

Les stratégies interprétatives des cours suprêmes

Les juridictions supérieures déploient diverses stratégies interprétatives :

- L’interprétation conforme aux normes supérieures

- L’interprétation neutralisante qui réduit la portée d’une disposition problématique

- L’interprétation constructive qui comble les lacunes législatives

- L’interprétation évolutive qui adapte les textes anciens aux réalités nouvelles

Ces approches témoignent d’une conception dynamique de l’interprétation judiciaire qui dépasse la simple exégèse textuelle. La jurisprudence devient ainsi un vecteur d’adaptation du droit aux évolutions sociales, économiques et technologiques.

L’interprétation conforme au droit européen s’est imposée comme une obligation pour les juridictions nationales. Selon ce principe, les textes nationaux doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des directives européennes pour atteindre le résultat visé par celles-ci. Cette exigence a considérablement modifié les pratiques interprétatives traditionnelles en introduisant une dimension téléologique forte.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a également transformé le paysage interprétatif français depuis son introduction en 2010. Ce mécanisme permet de contester l’interprétation jurisprudentielle constante d’une disposition législative, reconnaissant ainsi explicitement le rôle créateur de l’interprétation judiciaire. Le Conseil constitutionnel a précisé que lorsqu’une disposition législative a fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles constantes, c’est en tenant compte de ces interprétations qu’il convient d’en apprécier la constitutionnalité.

Les revirements de jurisprudence constituent un aspect particulièrement sensible de l’interprétation judiciaire. En modifiant l’interprétation établie d’un texte, les juridictions peuvent bouleverser l’état du droit sans intervention législative. Cette prérogative soulève des questions de sécurité juridique et a conduit au développement de techniques de modulation dans le temps des effets des nouvelles interprétations. La Cour de cassation a ainsi progressivement admis la possibilité de limiter l’application rétroactive de ses revirements pour préserver les situations juridiques constituées de bonne foi.

Vers une méthodologie intégrée d’interprétation des textes contemporains

Face aux défis interprétatifs posés par les textes juridiques modernes, une approche méthodologique renouvelée s’impose. Cette méthodologie intégrée combine les apports des méthodes classiques avec les innovations contemporaines pour offrir un cadre analytique adapté à la complexité normative actuelle.

L’interprétation contextuelle constitue le premier pilier de cette approche. Elle invite à considérer simultanément plusieurs dimensions du contexte normatif : historique (genèse du texte), systémique (place dans l’ordre juridique), téléologique (objectifs poursuivis) et pratique (conséquences concrètes). Cette vision multidimensionnelle permet une compréhension plus fine des textes complexes. Ainsi, pour interpréter les dispositions de la récente loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le juriste doit mobiliser non seulement les travaux parlementaires, mais aussi les engagements internationaux de la France en matière climatique, les objectifs constitutionnels de protection de l’environnement et les implications pratiques pour les acteurs économiques.

La proportionnalité s’affirme comme un principe interprétatif transversal. Issue du droit constitutionnel et européen, cette méthode consiste à évaluer la légitimité d’une interprétation en fonction de l’équilibre qu’elle établit entre les différents droits et intérêts en présence. Elle permet de résoudre les conflits normatifs en recherchant la solution la plus équilibrée. Le Conseil d’État recourt fréquemment à cette approche pour interpréter les textes relatifs aux libertés publiques, mettant en balance les impératifs de sécurité et la protection des droits fondamentaux.

Les outils contemporains au service de l’interprète

L’interprète moderne dispose d’instruments nouveaux pour accomplir sa mission:

- Les études d’impact législatives

- Les analyses de droit comparé

- Les consultations publiques préalables

- Les évaluations ex post des législations

Ces ressources enrichissent considérablement le matériau disponible pour éclairer le sens des textes. Elles permettent de saisir les intentions du législateur, les attentes des destinataires de la norme et les effets concrets des différentes interprétations possibles.

L’approche interdisciplinaire s’impose comme une nécessité face à la technicité des textes contemporains. L’interprète juridique doit souvent mobiliser des savoirs issus d’autres disciplines (économie, sociologie, sciences dures) pour comprendre pleinement les enjeux d’une disposition légale. Cette ouverture disciplinaire enrichit l’interprétation mais exige du juriste une capacité à dialoguer avec d’autres spécialistes et à intégrer leurs apports dans son raisonnement juridique.

La légistique préventive offre une voie prometteuse pour réduire les difficultés interprétatives en amont. Cette discipline vise à améliorer la qualité rédactionnelle des textes juridiques pour les rendre plus clairs, cohérents et accessibles. Le Secrétariat général du Gouvernement a développé des guides de légistique qui formulent des recommandations précises pour la rédaction des textes normatifs, contribuant ainsi à prévenir les ambiguïtés interprétatives.

L’interprétation collaborative émerge comme une pratique innovante dans certains domaines. Elle consiste à associer différentes parties prenantes (administrations, professionnels, usagers) à l’élaboration d’une interprétation partagée des textes nouveaux. Cette approche participative favorise l’acceptabilité et l’effectivité des interprétations retenues. La Direction Générale des Finances Publiques organise ainsi régulièrement des consultations publiques sur ses projets d’instructions fiscales interprétant les nouvelles dispositions législatives.

La prise en compte des standards internationaux d’interprétation constitue un autre aspect fondamental de la méthodologie moderne. Les principes développés par les juridictions internationales, comme la Convention de Vienne sur le droit des traités ou la jurisprudence de la CJUE, fournissent un cadre de référence précieux pour aborder les textes à dimension transnationale. Cette harmonisation méthodologique facilite le dialogue entre les différents systèmes juridiques et prévient les divergences interprétatives préjudiciables.

L’avenir de l’interprétation juridique à l’ère numérique

L’interprétation des textes légaux se trouve à la croisée des chemins, confrontée aux transformations profondes induites par la révolution numérique. Cette mutation technologique bouleverse non seulement les outils à disposition de l’interprète mais questionne les fondements mêmes de l’activité interprétative.

L’intelligence artificielle fait son entrée dans le domaine de l’interprétation juridique, avec des systèmes capables d’analyser de vastes corpus normatifs et jurisprudentiels pour suggérer des interprétations probables. Ces outils, basés sur l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, peuvent identifier des tendances interprétatives, des précédents pertinents ou des contradictions potentielles avec une rapidité et une exhaustivité inédites. La justice prédictive, qui tente d’anticiper les décisions juridictionnelles à partir de l’analyse algorithmique des jugements antérieurs, illustre cette évolution technologique qui modifie profondément la pratique interprétative.

La démocratisation de l’accès aux ressources juridiques transforme la dynamique interprétative. Grâce aux bases de données en ligne et aux plateformes collaboratives, l’interprétation n’est plus l’apanage exclusif d’une élite juridique. Les citoyens, entreprises et associations peuvent désormais accéder aux textes, à la jurisprudence et aux commentaires doctrinaux, participant ainsi au débat interprétatif. Cette transparence accrue peut favoriser une meilleure compréhension collective des normes mais risque également de multiplier les interprétations divergentes en l’absence de médiation experte.

Les nouveaux défis numériques pour l’interprète

L’environnement numérique génère des questionnements inédits:

- La valeur juridique des documents numériques natifs

- L’interprétation des contrats intelligents (smart contracts)

- L’application des textes traditionnels aux nouvelles technologies

- La prise en compte des métadonnées dans l’interprétation

Ces problématiques émergentes exigent une adaptation créative des méthodes interprétatives classiques. L’interprète doit développer une compréhension fine des réalités technologiques pour appliquer adéquatement les textes juridiques à des situations inédites. La récente ordonnance du 21 avril 2021 relative aux actifs numériques et aux jetons numériques illustre ce défi : son interprétation requiert une compréhension technique des blockchains et des cryptoactifs qui dépasse le cadre juridique traditionnel.

La codification algorithmique du droit représente une frontière nouvelle pour l’interprétation juridique. Certaines normes sont désormais directement implémentées dans des systèmes informatiques qui les appliquent automatiquement sans médiation humaine. Cette « exécution automatisée » des règles juridiques pose la question fondamentale de la place de l’interprétation dans un environnement où le code informatique devient le vecteur direct de la normativité. Le règlement eIDAS sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques illustre cette tendance à la technicisation du droit qui transforme les modalités interprétatives traditionnelles.

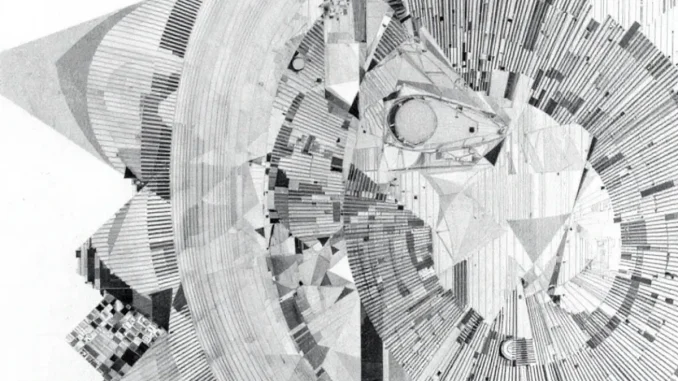

L’émergence du legal design comme discipline visant à rendre le droit plus accessible et compréhensible influence également les pratiques interprétatives. Cette approche encourage l’utilisation d’éléments visuels, de schémas et d’explications simplifiées pour faciliter l’appropriation des textes juridiques par leurs destinataires. Elle questionne la tradition textuelle et herméneutique du droit en valorisant d’autres modes de transmission du sens juridique.

La question de l’éthique de l’interprétation prend une dimension nouvelle à l’ère numérique. L’interprète doit réfléchir aux implications de ses choix interprétatifs dans un contexte où les textes juridiques régulent des technologies aux implications sociétales majeures. L’interprétation des dispositions relatives à la protection des données personnelles, à la régulation algorithmique ou à la responsabilité des plateformes numériques engage des valeurs fondamentales qui dépassent la technique juridique pure.

La formation des juristes interprètes doit évoluer pour intégrer ces nouvelles dimensions. Au-delà de la maîtrise des méthodes classiques, l’interprète contemporain doit développer une culture numérique, une compréhension des enjeux technologiques et une capacité à dialoguer avec d’autres disciplines. Les facultés de droit commencent à intégrer ces compétences transversales dans leurs programmes, reconnaissant l’évolution profonde du métier d’interprète juridique.

En définitive, l’interprétation des nouveaux textes légaux à l’ère numérique oscille entre continuité et rupture. Si les principes fondamentaux de l’herméneutique juridique conservent leur pertinence, leurs modalités d’application se transforment radicalement sous l’effet des innovations technologiques et des mutations sociales qu’elles induisent. L’art de l’interprétation juridique doit ainsi se réinventer tout en préservant son ambition fondamentale : donner sens aux textes pour garantir la prévisibilité et la justice du droit.